神經科學研究長期受限于實驗室環境——傳統腦成像設備(如fMRI)龐大的體積嚴苛的運動限制,難以捕捉人類在自然行為中的真實腦活動。無線近紅外腦功能成像儀(fNIRS)的突破性發展,正以輕量化硬件與高運動容忍度的優勢,推動神經科學研究從實驗室走向日常生活場景,為探索社會互動情緒反應及復雜認知過程提供了前所未有的工具。

一、輕量化設計革新:從實驗室到真實世界的硬件突圍

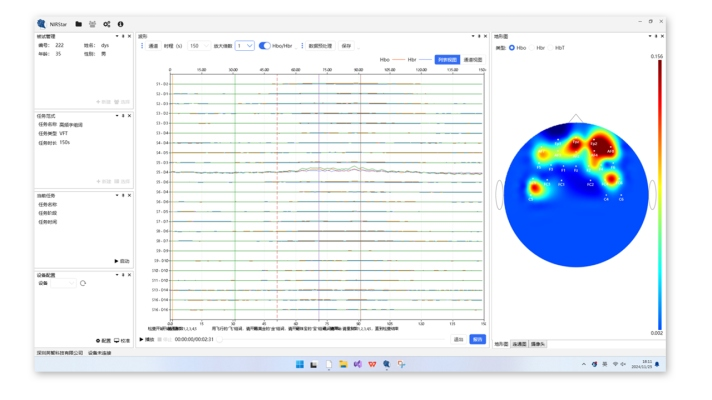

傳統近紅外腦功能成像儀依賴笨重主機和光纖傳輸,極大限制了受試者活動范圍。新一代無線便攜式近紅外腦功能成像儀通過以下產品特點實現輕量化突破:

- 輕薄觸摸屏放大器,數據采集、分析、顯示及查看一觸即達,無需電腦和復雜線纜連接,大大提高檢查和實驗效率。

- 四波長,采用分頻與分時結合的技術,極大提升采樣率與精確度。

- 全腦高密度,最大支持80*80系統,支持不同腦區分別測量或直接全腦系統測量,可滿足不同規模和精度要求的實驗需求。

- 高采樣率,最高可達240Hz,具有良好的時間分辨率特征,采樣精確。

- 無線便攜,可穿戴近紅外設備,支持WiFi 數據采集模式或USB連接采集模式,應用場景更靈活、更多元。

- 自由多模態研究,具有適合fNIRS&fMRI/EEG/TMS同步的多種專用探頭;支持TTL觸發,可兼容國內外主流的EMG、EEG、fMRI等設備,實現自由的多模態研究。

- 超掃描測量,局域網連接多臺設備,無線傳輸數據和mark, 支持多場景超掃描研究,探索不同個體之間的情感與認知連接的神經機制。

- 支持LSL,可通過LSL方式進行多模態數據整合,或對實時數據進行開放性二次開發。與其他研究工具和平臺的協同工作能力強,為開展綜合性的神經科學研究提供了便利。

- 開放數據端口,支持實時數據處理、BCI 和神經反饋等功能。

- 優化偽跡信號處理算法,能夠有效識別和去除各種干擾信號,如運動偽跡、生理噪聲等,進一步提高數據質量,使研究結果更具可信度。

這些設計使近紅外腦功能成像儀可在奔跑對話甚至舞蹈過程中持續采集腦血流信號,為真實場景研究鋪平道路。

二、高運動容忍度的技術內核:抗干擾與動態校準

運動偽影是野外研究的核心挑戰。新一代近紅外腦功能成像儀系統通過多重技術提升抗運動干擾能力:

? 優化偽跡信號處理算法:能夠有效識別和去除各種干擾信號,如運動偽跡、生理噪聲等,進一步提高數據質量,使研究結果更具可信度。

? 自適應光源調節:根據探頭接觸狀態自動調整入射光強度,補償因頭發移位或汗水導致的光耦合損失。

? 多通道參考網絡:利用相鄰通道信號的空間相關性,構建噪聲估計模型,有效分離運動偽跡與目標腦區活動。

例如在親子互動研究中,即使兒童頻繁轉頭或肢體活動,近紅外腦功能成像儀系統仍可穩定捕捉前額葉與社會認知腦區的同步激活。

三、真實場景應用的突破性案例

無線便攜式近紅外腦功能成像儀的特性使其在三類研究中展現出不可替代性:

1. 自然社交交互

超掃描(hyperscanning)模式下,多設備同步記錄對話雙方腦活動。研究發現面對面交流時,右側顳頂聯合區(rTPJ)的腦間同步顯著高于屏幕對話,揭示真實社交的神經耦合機制。

2. 動態環境認知

在模擬駕駛或戶外導航任務中,設備實時監測前額葉皮層(PFC)與后頂葉皮層(PPC)的激活模式,揭示空間決策與注意力分配的動態過程,遠超實驗室靜態任務的生態效度。

3. 發育與疾病研究

嬰幼兒腦發育追蹤:無需鎮靜,在自由玩耍中采集腦網絡發育數據。

精神疾病評估:捕捉社交焦慮患者在真實社交場景中的前額葉調控異常,為干預提供精準靶點。

四、未來趨勢:多模態融合與智能化升級

便攜式近紅外腦功能成像儀的潛力正通過技術融合進一步釋放:

? 與眼動/生理記錄同步:結合眼動儀心率監測,構建多維度行為-生理-腦活動數據集,深化情緒與認知機制解讀。

? AI驅動實時分析:嵌入式邊緣計算芯片實現信號預處理與特征提取,即時反饋腦狀態(如注意力波動疲勞預警)。

? 云端模型迭代:設備采集的野外數據反哺算法優化,提升復雜噪聲環境下的解碼準確性,形成“數據-模型”閉環。

結語

無線便攜式近紅外腦功能成像儀憑借輕量化形態破除物理束縛,以高運動容忍度攻克信號采集難關,推動神經科學研究從受控實驗室步入動態真實世界。隨著柔性電子邊緣計算與人工智能的深度集成,其有望成為破譯人類復雜認知與社會行為的核心工具,為腦疾病機制探索神經調控療效評估乃至腦機接口開發提供全新范式。神經科學的“自然主義革命”,已在路上。